福岡の相続税専門税理士事務所 武内相続センターです。

初めてのお問合せで「相続税の申告は必要ですか?」というご質問をよくいただきます。

ご自身は相続税がかかるのか、相続税の申告が必要なのか、気になりますよね。

そこで、今回は「相続税は かかるのか?かからない場合でも相続税の申告は必要なのか?」をテーマにお話いたします。

目次

相続税は かかるのか?「基準は3600万円」

相続税には「相続財産が一定額までなら支払わなくてもよい」という基礎控除が定められています。

つまり、全ての人が対象になるわけではありません。

(国税庁のホームページによると令和元年中に亡くなった方のうち約12人に1人が対象となります)

相続税の基礎控除額は法定相続人の数により変動しますが、最低金額は基本的に3600万円です。

相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算できる

相続税の基礎控除は、以下の数式で計算できます。

相続財産の評価額がこの基礎控除の金額以下であれば、相続税はかからず、税務署への申告も不要です。

例えば、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子供2人の場合には、

3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除の金額となります。

*法定相続人は、民法によって定められている相続人のことを指します。詳しくは、基礎控除とは?をご覧ください。

基礎控除額を超えても相続税がかからないケースもある

相続財産の評価額が基礎控除を超える場合でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの適用により相続税がかからないケースもあります。

ただし、特例を適用する場合には、税務署への相続税申告が必要になります。

税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら?

故人が亡くなって数ヶ月すると、

税務署から「相続税についてのお尋ね」という用紙や相続税の申告書一式が届くことがあります。

「相続税についてのお尋ね」は、亡くなった人全てに送られているのではなく、

故人の過去の確定申告から税務署が大まかな遺産を把握していて、

相続税の申告が必要だと見込んでいる人に書類を送っています。

すでに相続税申告の準備をしている場合

すでに税理士に相談して相続税申告の準備をしている場合は、「相続税のお尋ね」に回答しなくても差し支えありません。

まだ相続税がかかるか把握していない場合

「相続税についてのお尋ね」の用紙はアンケート形式となっており、正確に回答することで相続税の納付が必要かどうか税務署側が計算できるようになっています。

財産評価額が基礎控除以下で相続税がかからず、相続税申告をしなくていい場合は、回答して相続税がかからないことを証明しましょう。

もし、相続税かかりそうだという場合は、相続税に強い税理士事務所である「武内相続センター」へご相談ください。相続税がかかるかどうか曖昧な場合も、初回相談は無料ですのでご連絡いただければ幸いです。

虚偽の回答をしていたと判明した場合、重加算税などのペナルティをかけられる可能性があります。もし、虚偽の回答をしてしまった場合は、正しい内容で相続税を申告することをお勧めします。

相続税の税務調査

国税庁は令和5年12月に「相続税の調査等の状況」を発表しました。

最新の相続税の申告件数は150,858件に対し、相続税の税務調査件数は8,196件。単純に計算すると調査割合は「約5.4%」です。

また、国税庁は同文書の中で以下のようにも述べています。

無申告事案は、申告納税制度の下で⾃発的に適正な申告・納税を⾏っている納税者の税に対する公平感を著しく損なうものであることから、資料情報の収集・活⽤など無申告事案の把握のための取組を積極的に⾏い、的確な課税処理に努めています。

税務署側は、無申告事案に対する調査を積極的に行っており、新型コロナ禍の影響を考慮しながらにもかかわらず、最新の追徴税額は 111 億円(対前事務年度⽐ 148.7%)と増加し、公表を始めた平成 21 事務年度以降で最⾼となっています。

当社では、相続税の税務調査対応も承っております。

もし、相続税の税務調査でお困りでしたら、ご相談ください。

相続税を支払っている人の割合

国税庁のホームページでは、令和4年中に亡くなった方は約157万人、課税対象となった被相続人数は約15万人と発表されています。

亡くなった方のうち約10人に1人は課税対象となる計算です。

以前は、財産が多い一部の人だけに関係するイメージだった相続税。

平成27年度に大きな税制改正が行われ、相続税の課税対象となった人は、税制改正前の平成26年度と比べ倍に増えています。

決して他人事ではありません。

相続税がかかるかどうか、自分で計算したい

生前対策を考えている場合

生前対策として相続税がかかるかどうか簡単に目途をつけたい方はまず、

現預金の残高や不動産などの相続税のかかる財産の総額を足し、

基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)を差し引いてみましょう。

もし財産の総額が基礎控除額を超える場合には、

暦年贈与や相続時精算課税制度など生前の相続税対策を具体的に検討してみてはいかがでしょうか。

参考:生前贈与(せいぜんぞうよ)とは?

参考:法定相続人(相続人)とは?

亡くなった方の相続財産は、正確にすべての財産を把握しましょう

まずは、被相続人(亡くなった方)がどのような財産を持っていたのかを把握する必要があります。

銀行へ口座がないか問合せを行って残高の調査を行い、有価証券・生命保険金・死亡退職金・不動産などすべて洗い出しましょう。

すべて洗い出したのち、財産がどの程度あるのかを評価・計算し、

基礎控除(3000万+600万×法定相続人の数)を超える場合には申告が必要となります。

また、ご自宅で遺言書(自筆遺言書)を見つけた場合には、管轄の家庭裁判所にて「検認の手続き」が必要です。

勝手に開封した場合には、5万円以下の過料を科せられることもありますので、取り扱いにご注意ください。

参考:遺言書は封を開けても大丈夫!?

相続税の初回無料相談のご案内

もっと詳しく話をききたい場合には、無料相談をご利用ください。

初回の無料相談では、費用はいただいておりません。

専門的な計算が必要になる等、有料になる場合は必ず事前にご案内いたします。

>> 電話番号(フリーアクセス):0800-200-2910(電話受付時間/平日9時~18時)

>> お問合せフォーム(メール)はこちら

相続税専門税理士事務所「武内相続センター」について

武内相続センターは、相続税に特化した福岡の税理士事務所です。

母体となる税理士法人武内総合会計は、福岡で昭和59年に「武内俊造税理士事務所」として

「納税者の権利を護る」を基本理念に創業し、以来地元の皆様にご愛顧いただいています。

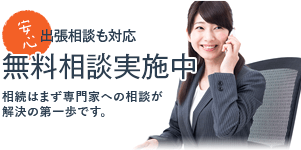

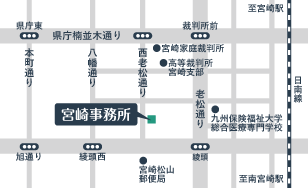

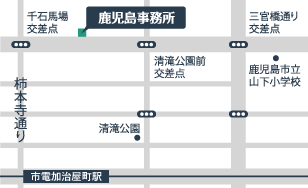

◆住所

〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜2丁目2-8 ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス1階

◆電話番号

092-718-2900( FAX:092-718-2901)

◆サービス内容:

相続税申告・準確定申告(被相続人の所得税申告・納付)・相続手続き・税務調査対応・財産評価・贈与税申告・相続税シミュレーション・遺言書によるコンサルティング・事業承継コンサルティング その他、相続や税務など上記に関連するサービス

◆サービス提供エリア:

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県(山口県・西日本の一部エリア・その他エリアは要相談)※税理士法人武内総合会計の事務所は福岡県・宮崎県、鹿児島県にございます。

◆その他のご案内事項:

駐車場有・バリアフリー対応・初回相談料無料あり・夜間土日対応(事前連絡)