こんにちは。相続税専門の税理士事務所 武内相続センター です。

今回は、生前贈与のうち「相続時精算課税制度」についてご説明します。

この制度は、「誰」が「誰」に贈与するのかが大切なポイントとなっています。

一般的な贈与の方法

一般的な贈与の方法には、大きく分けて2つの方法があります。

1. 暦年贈与

- 1月1日~12月31日の期間内で、複数人から贈与を受けた場合でも総額110万円(基礎控除)までであれば贈与税はかからず、贈与税の申告は不要。

- 贈与税率最大55%

2. 相続時精算課税制度

- 相続税の前払方式であり、相続時に相続税として計算しなおす制度です。

- この方法を選択した贈与者からの贈与は、上記の暦年贈与は使うことが出来なくなり、暦年贈与へ戻すことも出来ません。

→本記事にて、ご説明いたします。

相続時精算課税制度とは?

適用できる者の関係

贈与者は、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母又は祖父母であり、

受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上(※1)の者で、贈与者の子供や孫。(養子含む)

※1 2022年4月1日より、民法上の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

>>関連記事:成人年齢18歳になることと、相続税・贈与税への影響

控除額:2,500万円

贈与財産の金額が2,500万円までは、贈与税を払う必要がありません。

(例:父母それぞれ適用している場合は、2,500万×2です。)

税率:一律20%(控除額を超えた部分)

控除額の2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率です。

相続時に上記の税額を差し引き、再計算します。

注意事項:暦年贈与へ変更できない

財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

暦年贈与の基礎控除110万円は使えなくなるので、

110万円以下の贈与であっても、毎回申告の必要があります。

申告期限:翌年3月15日まで

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、届出書を添付し申告。

※期限を過ぎると適用を受けることは出来ません。

相続時精算課税のメリット

- 贈与時の贈与税の負担が軽減される。

- 一度に多額の財産の贈与を受けることが出来る。

- 収益物件の贈与を受けた以後の収益は、贈与を受けた者のものとなる。

- 値上がりが期待できる財産は、節税となる。

※贈与を受けた時点の評価額で計算をする為 - 分けにくい財産の移転が可能。

相続時に遺産分割の対象となりません。

※特別受益となるので、遺留分には影響します。

相続時精算課税のデメリット

- 暦年課税に戻すことが出来ない。

- 不動産の贈与は、贈与の費用が相続時と比べて高くなる。

不動産取得税がかかり(相続時はかかりません。)、

登録免許税が相続時と比べて5倍となります。 - 対象財産は、物納が出来なくなる。

万が一、相続時に相続税が払えない場合、

物として税金を納める選択肢が出来なくなります。 - 贈与を受ける者が法定相続人でない場合、相続税が2割増となる。

- 小規模宅地の特例を使うことが出来なくなる。

上記のように、相続時精算課税制度は

暦年課税に戻すことが出来ず、

デメリットも大きく一長一短のある制度です。

しかし、控除額が2,500万円となり、

贈与税率も一律20%となる大きなメリットもあるので、

慎重な検討が必要となります。

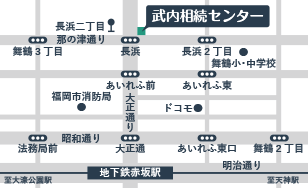

ご検討の際は、武内相続センターまでお気軽にお問い合わせください。

[注意]

掲載記事は、執筆日時点における法令等に基づいて掲載しています。

執筆後に法令の改正等により、記事の内容が古くなってしまう場合もあります。

法的手続等を行う際は、専門家に最新の法令等について確認していただきますようお願い致します。